<見れた展示物> 紹介している展示物は常に見れるとは限りません。

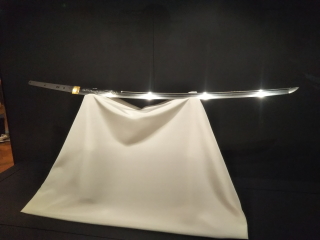

太刀 銘 安綱(名物 童子切安綱) (国宝)

平安時代に活躍した伯耆国(鳥取県)の刀工・安綱による最高傑作。「天下五剣」と呼ばれるうちの一振。藤原道真の配下・源頼光が京で暴れていた酒吞童子を斬ったという伝承をもつ。足利将軍家が所有し、室町幕府滅亡後は織田信長、豊臣秀吉、徳川家康らが所有した。

DATA:刃長80.0 反り2.7 元幅2.9 先幅1.9 鋒長3.1 (cm)

太刀 銘 三条(名物 三日月宗近) (国宝)

山城国・京の三条に住んでいた刀工・宗近の最高傑作。「天下五剣」と呼ばれる名刀の中でも最も美しいといわれる一振。反りが大きく、三日月型の打除け(刃紋の一種)が多く入っていることから、こう呼ばれる。剣豪で知られる室町幕府13代将軍・足利義輝が、三好三人衆らの襲撃を受けた際に振るったという話もあるが、信憑性はない。経緯は不明だが、豊臣秀吉の正室・高台院が所有し、高台院の死後、形見として徳川秀忠に贈られ徳川家の家宝となった。

DATA:刃長80.0 反り2.7 元幅2.9 先幅1.4 鋒長2.1 (cm)

太刀 銘 備前国包平作(名物 大包平) (国宝)

平安時代に活躍した古備前派の刀工・包平の最高傑作。池田輝政の愛刀で、池田家の家宝として伝わった大太刀。池田家では具足始(鎧着初)の儀式で飾られた。

DATA:刃長89.2 反り3.5 元幅3.7 先幅2.5 (cm)

太刀 銘 長光(号 大般若長光) (国宝)

鎌倉時代末期に備前国で活躍した長船派の刀工・長光の作。室町幕府13代将軍・足利義輝が所有し、三好長慶に下賜された。その後、織田信長の手に渡り、信長から姉川の戦いで共に戦った徳川家康に礼として送られ、さらに家康から長篠の戦いで功があった奥平信昌に下賜された。

DATA:刃長73.6 反り3.0 元幅3.2 先幅2.1 (cm)

太刀 銘 吉房(号 岡田切) (国宝)

鎌倉時代中期に活躍した福岡一文字派の刀工・吉房の作。織田信長の次男・信雄が徳川家康と組んで羽柴(豊臣)秀吉と対立したとき、秀吉に通じたとして家老・岡田重孝を斬ったときに使用したといわれる。国宝に指定されている太刀で人を斬ったとされる珍しい一振。

DATA:刃長69.0 反り2.1 元幅3.1 先幅2.4 鋒長3.5 (cm)

刀 相州正宗(名物 石田正宗) (重要文化財)

鎌倉時代末期に相模国で活躍した刀工・正宗の作。石田三成が所有していたことから「石田正宗」と呼ばれる。豊臣秀吉の没後、徳川家康と対立したことで蟄居となった三成を佐和山城まで護衛した結城秀康に三成が礼として渡した。

DATA:刃長68.7 反り2.5 元幅2.8 先幅2.1 (cm)

太刀 銘 備州長船住兼光(名物 福島兼光) (重要文化財)

南北朝時代に備前国で活躍した長船派の刀工・兼光の作。豊臣秀吉の元、賤ヶ岳七本槍の筆頭として活躍した福島正則が所有したことから「福島兼光」と呼ばれる。正則は関ヶ原での戦功で安芸49万石の大名となると城下あった本覚寺からこの太刀を奪い取ったという。その後、経緯は不明だが加賀前田家に伝わった。

DATA:刃長76.7 反り2.4 (cm)

脇指 無銘 相州貞宗(号 石田貞宗) 附黒漆小脇指 (重要文化財)

鎌倉時代末期に相模国で活躍した刀工・貞宗の作。石田三成が指料としていた脇指と、その拵。

朱漆金蛭巻大小拵 (重要文化財)

豊臣秀吉が用いた大刀と小刀(脇指)の拵。朱漆塗の鞘に金の薄板を蛭巻してあり、秀吉らしい派手さがある。大小とは、大刀と小刀のセットをいう。

榊原康政所用 黒糸威二枚胴具足 (重要文化財)

徳川四天王のひとり・榊原康政の具足。兜についている長大な鈷剣の前立が特徴。目立たないが、胴の下部に描かれている龍や、佩楯に描かれている立浪文がいい味を出している。各所に榊原家の家紋「源氏車」の装飾も見られる。

榊原康政所用 紺糸威南蛮胴具足 (重要文化財)

徳川四天王のひとり・榊原康政が関ヶ原の直前に徳川家康から拝領したいう具足。兜に、当時高級品だった唐の頭(ヤクの毛)が使われている。

榊原康政像 (重要文化財)

黒糸威二枚胴具足をまとった榊原康政が描かれている肖像画。

竹一重切花入 銘 園城寺

千利休が、小田原征伐に同行した際、伊豆韮山の山中で切り取った竹で作った花入。

以下のものは東京国立博物館所蔵ではありませんが展示されていたものです

刀 金象嵌銘 正宗 本阿(花押) 本多中務所持(名物 中務正宗) (国宝) 文化庁所蔵

平安時代後期から南北朝時代にかけて相模国で活躍した刀工・正宗の作。徳川四天王のひとり・本多忠勝が本阿弥光徳の仲介で手に入れたという経緯をもつ。大摺上げされており、のち忠勝がこの刀を主君・徳川家康に献上する際、光徳に金象嵌の銘を入れてもらった。中務は忠勝の官位名。

DATA:刃長67.0 反り1.7 元幅2.9 先幅2.1 鋒長3.9 (cm)

|